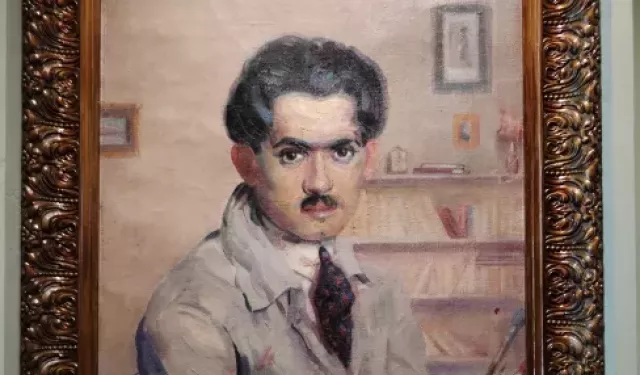

محمود سعيد وعلي فهمي.. وجهان متنافران لأرستقراطية الباشوات وولاد البلد

لم يكن اسم محمود سعيد قد اقترن بعد بلقب "بك"، سيحصل عليه بعد ثلاثة أشهر فقط من ذلك الوقت، حين أطلقت الأميرة مارجريت فهمي النار على زوجها الأمير المصري علي بك فهمي فأردته قتيلًا في باريس منتصف ليلة 10 يوليو/تموز 1923.

لكن سعيد كان وقتها في ريعان الألق صاعدًا إلى المستقبل بخطى واثقة، فأبوه ناظر النظار، رئيس الوزراء، محمد سعيد باشا (1863-1928)، وقد تمت ترقية النبيل الشاب أخيرًا إلى وظيفة وكيل نيابة في المحاكم المختلطة، وها هو ينتظر البكوية التي تأتيه سائغة طيعة، وبالتأكيد لن يدفع في سبيلها مثل الذي دفعه الأمير المزيف علي بك فهمي، الذي هو على الضد تمامًا من محمود سعيد وكل ما يمثله الأخير في هذه الحياة.

الفن هو الذي يحفظ القوة الحقيقية للشعب

في ذلك الزمن كان سعيد، على رغم انشغالاته الهائلة ومنصبه الخطير، يقضي أشهر الصيف متجولًا بمتاحف الفنون في أوروبا، أو يتلقى دروسًا في الرسم بمتحف اللوفر وأكاديمية جوليان بباريس.

لقد كان مولعًا بالفن، وما كان عمله الكئيب في أروقة القضاء من اختياره هو، ولكن نزولًا عند رغبة العائلة النافذة التي لن تتسامح مع أن يصير ابنها فنانًا فحسب، كما جاء على لسانه في مقال قصتي مع الفن المنشور في مجلة "المصور" وأعيد نشره في كتالوج معرض في صحبة محمود سعيد، الذي يقام حاليًا في "قصر الفنون" أو عائشة فهمي، بالقاهرة لمناسبة الذكرى الستين لرحيل رائد التصوير المصري الحديث، والمستمر حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

لكنه ليس رجل سياسة على رغم السياسة التي تتحكم بكل شيء في حياته. إن أفكاره تمضي في اتجاه آخر، فإذا كان للثورة أن تكنس القوة المخيفة للاستعمار لأنها قوة زائفة مآلها الهزيمة في نهاية المطاف، فإن الفن هو الذي يحفظ القوة الحقيقية للشعب ويؤكد عليها لكيلا تضيع. من هنا جاء تعلقه بهذا الشعب ونبضه الحي وصورته المثالية ليعريه، ويكشف عن جماله النقي من الشوائب وقوته التي لا تضارع.

ربع قرن من الزمان قضاه سعيد وهو يتمزق، كما يحدث دائمًا أن يتمزق الفنان، بين الواقع الصعب والمثال المستحيل، بين التقاليد الراسخة رسوخ الجبال في الروح والحرية في أقصى اتساعها، بين وظيفة الفصل في نزاعات الأجانب الذين يحتلون هذه الأرض، وهو دور المحاكم المختلطة في ذلك الزمن، ومهمة الاتحاد بالأرض والبشر والهوية، بين الزائف والأصيل.

بهذه الصفات لم يكن واردًا أن يتقابل سعيد مع ابن عصره علي فهمي ولو مصادفة، فما كان الأخير ليهتم بأي قيمة على الإطلاق. لقد كان مثالًا أكيدًا وفاضحًا للفساد والانحلال الأخلاقي والتفاهة والسفه والرعونة في ذلك العهد الاستعماري البعيد، وفق ما سرد صلاح عيسى في كتابه مأساة مدام فهمي.

شرارة الثورة تضيء الطريق

ففي حين كانت المحاولة الأولى لسعيد في الرسم مع صوت الجموع الهادرة بـ"الاستقلال التام" في ثورة 1919 التي كانت سببًا في تمسكه بالفن وإيمانه بألَّا يعيش لغيره على رغم أرستقراطيته العتيدة، كان التأثير الوحيد الذي أحدثته الثورة في نفس فهمي، حسب صلاح عيسى، هو "ضيقه الشديد لأن المواجهة بين الثوار وقوات الاحتلال كانت قد اضطرت أصحاب البارات والكباريهات لإغلاقها مراعاة للشعور العام، أو توقيًا من هجمات الرعاع".

وفي حين كان سعيد ابن العائلة التركية الأصول يدرس الفن في باريس خلال الأوقات التي يسمح بها القضاء وصرامته، والعائلة وضوابطها، كان فهمي ابن الإقطاعي المصري من ناحية مغاغة بالمنيا "يطارد غانية فرنسية في صالات الرقص والقمار وسباقات الخيل، يغريها بالهدايا الثمينة والوعود الشرقية الخيالية بعالم من ألف ليلة، ويصحبها معه بينما يشتري التحف من كل غريب ومثير في مدينة النور ليستكمل بها تأسيس قصره على نيل القاهرة".

وحين لم يكن فهمي يتورع عن إيذاء الفقراء، وضربهم بوحشية الإقطاعي الذي يعيش عالمًا من الرفاهية بلا حدود على حساب عرقهم، كان سعيد يقترب من ملامحهم بتأمل وشغف وعاطفة، يراقب "بنات بحري" وأسواق الصيادين وصناع المراكب، منجذبًا إلى الأجساد الفتية والضحكات الناعمة والشعور المجعدة والثغور الممتلئة والقسمات الفرعونية، وهو ما لم يكن سيلفت أنظار فهمي خلال مطارداته الطويلة "للنساء الإفرنجيات أو المتفرنجات إلا على سبيل الاشمئزاز".

فهل أخطأ سعيد حين رسم نفسه في زي فلاح مصري في لوحة "الرسول" وقد نهضت خلف ظهره قرية مسحورة لا وجود لها، وإن كانت مهيأة لتدب فيها الحياة؟

إن من ينظر إلى لوحة "الرسول" ربما رأى فيها وجهًا من وجوه الفيوم القديمة، ولكنه وجه حي كأنه عاد للتو من الموت، وهو ما يشعل الرهبة في أرواحنا، ذلك أن شيئًا هناك ليس موجودًا في وجوه الفيوم البعيدة، شيئًا غامضًا لا يزال، هو الزمن الذي ينطبع على ملامح الرسول.

ثرثرة في قصر الرخام الوردي

محمود سعيد ابن زمنه ومحنته واللحظات التي عاشها وكابدها وتمتع فيها وسجلها. ولعل "الرسول" لم تفقد بعد حداثتها لأنها تصحب دائمًا زمنها معها، وليس غريبًا أن تعلو كتالوج معرضه الحالي.

في الأرجاء فتيات وشبان يتأملون اللوحات المعروضة وأبهاء القصر الداخلية بالعيون التي تلتهم كل شيء حولها.

أسمعهم يسألون مشرفة المكان عن التحف والتماثيل المتناثرة وزجاج النوافذ المعشق

المرسوم ببراعة إيطالية من عشرينات القرن الماضي، لكنها تجيبهم بعبارات باسمة ومقتضبة فيتسع الفضول أكثر، ولا تكاد العيون تغادر اللوحات المعروضة حتى تتنقل بانبهار بين الحوائط والأسقف والأعمدة والأركان.

إن كل شيء هنا باهظ الكلفة إلى الحد الذي يستعصي على التفسير، وهو ما يتناقض مع لوحات سعيد المستمدة من البيئة المصرية الخالصة.

لكي تزور المعرض ليس بالضرورة أن تكون عارفًا بحكاية القصر، وهي حكاية سوداوية الطابع على الضد تمامًا من الأبهة التي يتمتع بها "قصر الرخام الوردي"، وهو اسمه الأول حين بناه علي بك فهمي في بداية عشرينيات القرن الماضي.

الجميلة تقتل الوحش

نجح الأمير المزيف في اقتناص الغانية الفرنسية مارجريت ميلر ليقنعها بالولوج إلى قصره الذي يشبه المتاهة السحرية، فأصابها الذهول بمظاهر "الثراء والرفاهية التي شاهدتها في قصر الرخام الوردي الذي أقيم على شاطئ النيل ليكون واحدًا من أجمل قصور القاهرة، إذ بني على طراز عصر النهضة، وأثث بأثاث لم يكن فخمًا فحسب بل وتاريخيًا كذلك، فغرفة النوم كانت إحدى الغرف التي ينام فيها ملك الصرب، وأدوات غرفة المائدة كلها من الفضة الخالصة تكلفت وحدها ما يزيد على 450 ألف جنيه بأسعار تلك الأيام، وكل شيء فيه مستورد من أشهر البلاد في صناعته، والذهب يدخل في تكوين كل شيء حتى أصغر وأتفه أدوات الاستخدام اليومي".

كانت تلك بداية الولوج إلى نهاية البرنس المصري وبداية مأساة مدام فهمي التي ستطلق عليه النار بعد عام ونصف العام من ذلك الزواج المر، استنفد هو خلالها كل مظاهر البذخ والغطرسة والخيلاء الكاذب والإحساس العارم بالدونية حيال المحتلين إلى حد محاولة إخضاعها باستخدام السياط التي يلهب بها ظهور الخيل، مثلما كانت هي تمثل الرغبة الاستعمارية المريضة في النهب بالزواج من الطبقات التي تحيا بعرق الغالبية دون أن تفعل شيئًا في المقابل.

ظاهرة علي بك فهمي صناعة كولونيالية بامتياز

ولم يجد دفاع القاتلة، حسب عيسى، الذي تولاه سير مارشال هول، ألمع المحامين في عصره، وسيلة لإنقاذها إلا بوضع الحضارة العربية الإسلامية في قفص الاتهام باعتبارها حضارة بدائية ومتخلفة يعاني المنتمون إليها من عقدة نقص دفعت علي فهمي للشعور بالدونية تجاه زوجته التي تنتمي للحضارة الأوروبية المتقدمة والمتفوقة، فعاملها كما لو كانت جارية واضطرها، دفاعًا عن نفسها، لإطلاق الرصاص عليه.

بالنسبة إلى الدفاع وموكلته لم يكن النظر إلى الجريمة ممكنًا سوى عبر منظار استشراقي يتحكم في أبعاد الصورة وعمقها حتى لتصبح هذه الصورة واقعًا يمكن التعامل معه بمعزل عن حقيقته، بالتالي السيطرة عليه ونهبه وقتله بضمير مستريح.

لكن ظاهرة علي بك فهمي لم تكن الحضارة التي تنهض على الضفة الأخرى، بل هي صناعة كولونيالية بامتياز أتاحت لمثل هؤلاء الرجال استغلال البشر كرشوة لاستدامة السيطرة والنهب المنظم، إنهم وكلاؤها الذين لا ينبغي لهم الخروج عن الدور وإلا فإن الموت هو المصير الذي يصنعونه بأيديهم.

انتقلت ملكية قصر الرخام الوردي، وفق عيسى، إثر مصرع علي فهمي إلى شقيقته عائشة فهمي بعد أن اشترت أنصبة بقية الورثة. وفي عام 1964 صدر قرار بنزع ملكيته، ليصبح في النهاية ما يعرف حاليًا بـ"مجمع الفنون".

في الغرفة التي ربما استضافت في الماضي سرير ملك الصرب تستقر على الجدار لوحة "عروس الإسكندرية" لمحمود سعيد. أمام خط الأفق حيث تسبح المراكب ويكدح البشر تنتصب الفتاة العارية ذات الضفيرتين ممتلئة بحيوية الخصب والشهوة، لكن هذا العري العارم لا يقطع سكون المشهد بل هو متناغم معه تمامًا كما ينبغي لسيد التناغم أن يفعل دائمًا، هو الذي حافظ طويلًا على التوازنات بين تمرد الفنان وصرامة القاضي.

لكن كيف أقنعنا بأن ما نراه أمامنا ممكن وطبيعي أن يكون هكذا؟ إن المشهد بكامله يشبه حلمًا كبيرًا على رغم واقعية المفردات. شيء واحد يبدو غرائبيًا ربما هو الحمامة التي تقف على الحافة بجوار الفتاة العارية، إنها حارسة الحلم التي تجعله ممكنًا كأنها هي التي تفرض السكون في الأرجاء.

وما دامت تلك الحمامة، المركزية، تقف وقفتها الحكيمة الهادئة فإن كل شيء يسير على ما يرام في ذلك الحلم الذي يشع بالحقيقة. وما دام الأمر هكذا فإن "عروس الإسكندرية" تدفعك إلى أن تسأل نفسك "إذا كان ما أراه أمامي واقعي فأين يا ترى مكاني في ذلك المشهد؟".

رغم أنه لا مكان لك سوى المكان الذي تقف فيه متأملًا كيف بقي حلم سعيد، الذي هو أنت بالذات واقفًا على قدميك في قصر الرخام الوردي، فإن سرير ملك الصرب ذهب نحو المجهول، فيما زال صاحبه من الوجود والوجدان والضمير بطلقة مسدس.